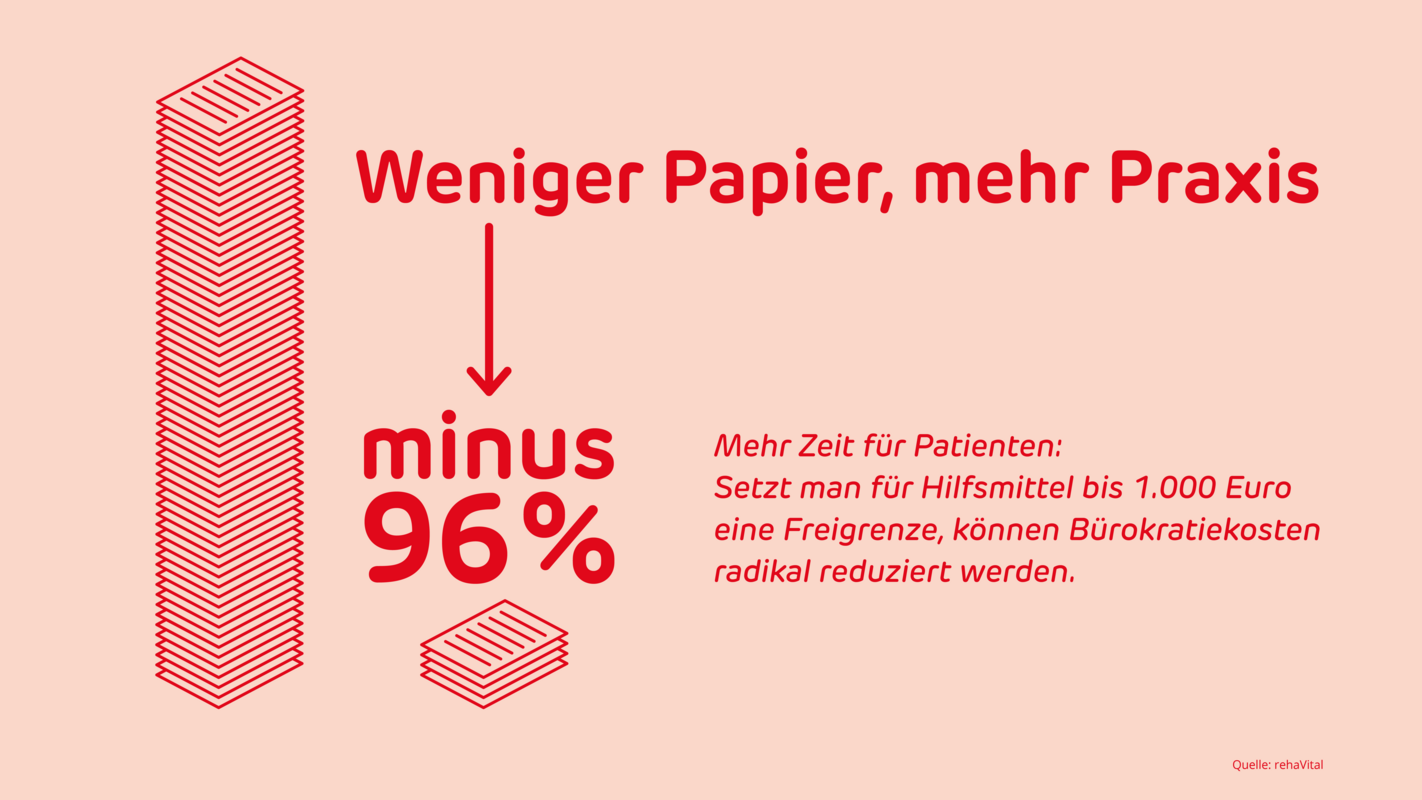

Weniger Papier, mehr Praxis

„Formulare dürfen nicht wichtiger sein als Patienten“, bringt Detlef Möller, Aufsichtsratsvorsitzender der rehaVital und Geschäftsführer von STOLLE Sanitätshaus das Dilemma auf den Punkt. Täglich verbringen die Fachkräfte der Sanitätshäuser wertvolle Zeit mit Anträgen – obwohl im Mittel ca. 97 % aller Hilfsmittelanträge ohnehin anstandslos genehmigt werden.

Die bürokratische Last

„Wir stehen vor einer politischen Grundsatzentscheidung: Entweder Fachkräfte verzetteln sich weiter mit Formularen – oder wir schaffen per Gesetz eine Genehmigungsfreiheit bis 1.000 €, um Patientinnen und Patienten direkt vor Ort weiter zu versorgen“, fordert Möller in seiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats der rehaVital, einem bundesweiten Verbund von über 130 Sanitätshäusern an mehr als 950 Standorten. Er verweist dabei auf bewährte Verfahren ohne Genehmigung, wie sie bei ärztlichen und zahnärztlichen Leistungen, Arzneimitteln oder Vorsorgeuntersuchungen längst üblich sind.

Unnötige Prüfungen sind das Hauptproblem

„Die gesetzlichen Krankenkassen bewilligen im Durchschnitt ca. 97 % aller Anträge auf Hilfsmittel ohne Beanstandung. Das zeigt, dass die meisten Leistungen von Anfang an wirtschaftlich sind. Aufwändige Einzelprüfungen erweisen sich daher im Grunde als überflüssig“, sagt Detlef Möller. „Auch bei ärztlich verordneten Hilfsmitteln kann man deshalb die Wirtschaftlichkeit grundsätzlich voraussetzen.“

Die rehaVital engagiert sich seit Jahren für weniger Bürokratie in der Hilfsmittelversorgung und stellt klare politische Forderungen. Ein einheitlicher Bürokratieabbau sei dabei auch eine Frage von Gerechtigkeit und gleicher gesellschaftlicher Teilhabe. „Freigrenzen gibt es zwar bereits, aber diese variieren von Kasse zu Kasse. Einheitliche Freigrenzen sichern allen Versicherten eine gleich schnelle Versorgung – unabhängig von ihrer Krankenkasse“, erklärt Möller. Damit werde die Gleichbehandlung aller gesetzlich Versicherten in der Versorgung sichergestellt.

Sofortmaßnahme mit großer Wirkung

Setzt man für Hilfsmittel bis 1.000 Euro eine Freigrenze, steigt der Anteil genehmigungsfreier Vorgänge auf über 90 Prozent. Möller verdeutlicht dabei die bürokratische Entlastung an Hand konkreter Zahlen: „Allein bei unseren Unternehmen STOLLE und INCORT hätten dann zum Beispiel 2024 nur ca. 8.000 statt ca. 200.000 Versorgungsunterlagen zur Genehmigung übermittelt werden müssen. Nimmt man einmal an, dass je Vorgangsdokumentation ein Gesamtverwaltungsaufwand von lediglich fünf Minuten an, so würden wir über 16.000 Arbeitsstunden einsparen – und auf Seiten der Kassen wohl ein ähnlicher Arbeitsaufwand. Bürokratiekosten können so bei Kassen und Leistungserbringern radikal reduziert und zugleich mehr Zeit für die Patientenversorgung freigesetzt werden.“

„Anders“ ist schon jetzt möglich – auch bei den Krankenkassen:

Techniker Krankenkasse, die BARMER, DAK Gesundheit, AOK Bayern, IKK classic, HEK und BIG direkt gesund – zusammen 46 % Marktanteil der GKV – testen aktuell eine Abrechnung ausschließlich über die eGD ID, ohne gleichzeitig abrechnungsbegründende Unterlagen zu übermitteln. So wird der Verwaltungsaufwand weiter reduziert, während Kontrolle und Qualitätssicherung durch konsequente Durchführung der vom Gesetzgeber zur Verfügung gestellten Aufsichtsinstrumente der Auffälligkeits- und Stichprobenprüfung erhalten bleiben. „Diese Initiative geht zwar in die richtige Richtung und zeigt auch, was möglich ist“, betont Möller, „aber die Politik muss schon jetzt handeln.“

Es braucht politischen Willen, um Versorgungsengpässe zu verhindern

Die Hilfsmittelversorgung ist eine zentrale Stütze des Gesundheitssystems, doch die Politik schenkt ihr bisher zu wenig Beachtung. Die Folgen sind gravierend: Fachkräftemangel verschärft sich, Inklusion leidet, und die Versorgungssicherheit gerät ins Wanken.

Genehmigungsfreigrenze auf 1.000 Euro festlegen

rehaVital fordert:

einen administrativen Rahmenvertrag und einheitliche Freigrenzen für alle Hilfsmittel bis 1.000 Euro

die Anbindung an die elektronische Patientenakte ohne weitere Verzögerungen

gezielte Auffälligkeits- und Stichprobenprüfungen zur Kontrolle und Qualitätssicherung statt wahlloser Einzelfallprüfungen

Diese Maßnahmen würden die Versorgung beschleunigen, den Fachkräftemangel lindern und eine flächendeckende, wohnortnahe Betreuung sichern – ohne Einbußen bei Qualität oder Transparenz.